Was Kirchen von religiösen Content Creators lernen können

Im Anschluss an die Serie zu religiösen Influencerinnen auf Instagram in der letzten Ausgabe von forumKirche ordnet der Fachlehrer für Religion und Ethik, Fritz Reinhard, Prorektor des Gymnasiums St. Klemens in Ebikon, das Phänomen aus einer religionswissenschaftlichen Perspektive ein. Zudem zeigt er auf, was die Kirche von religiösen Content Creators lernen kann.

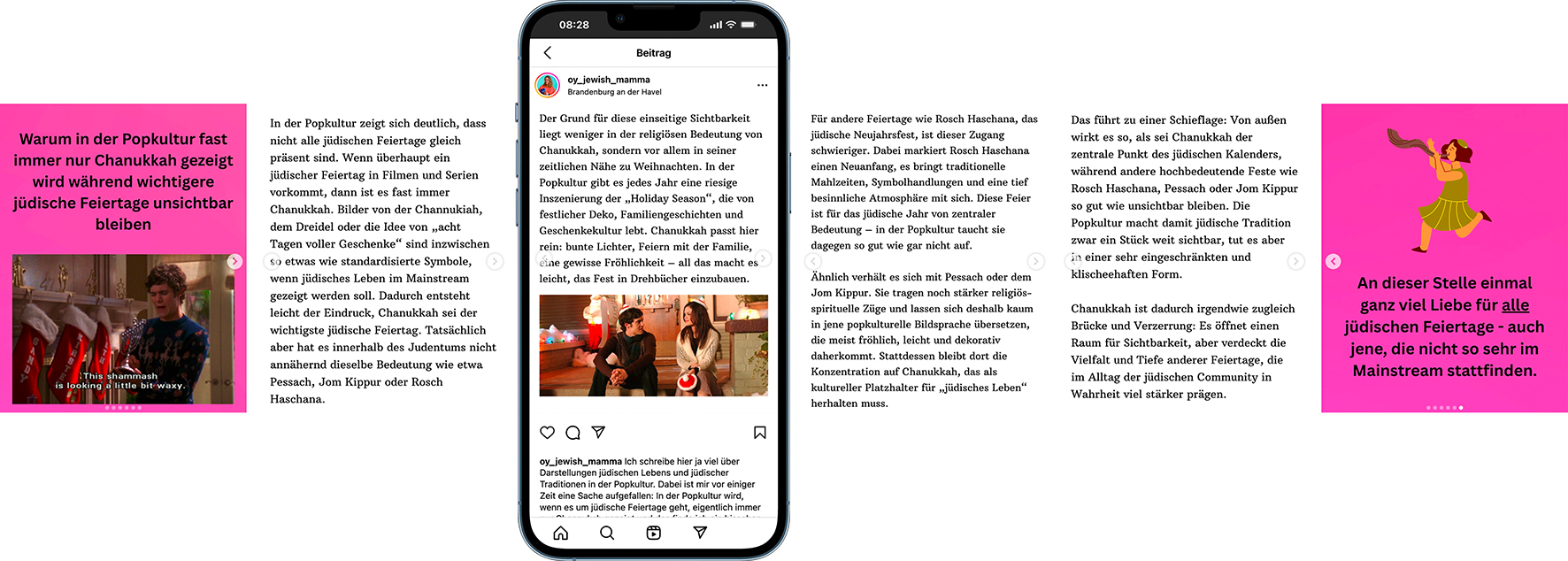

Instagram ist nicht die erste Adresse, die einem einfällt, wenn es um Glaubensvermittlung geht. Und dennoch : Inmitten von Fitnessroutinen, Ferienbildern und Foodporn gibt es eine wachsende Zahl religiöser Influencerinnen und Influencer, die spirituelle Inhalte teilen, Glaubensfragen diskutieren und Communitys um Werte, Religion und Sinn aufbauen. Melanie Schnider beleuchtet dieses Phänomen in ihrer Bachelorarbeit anhand von Beispielen aus dem Judentum, Christentum und Islam.

Zwischen Story und Sendung

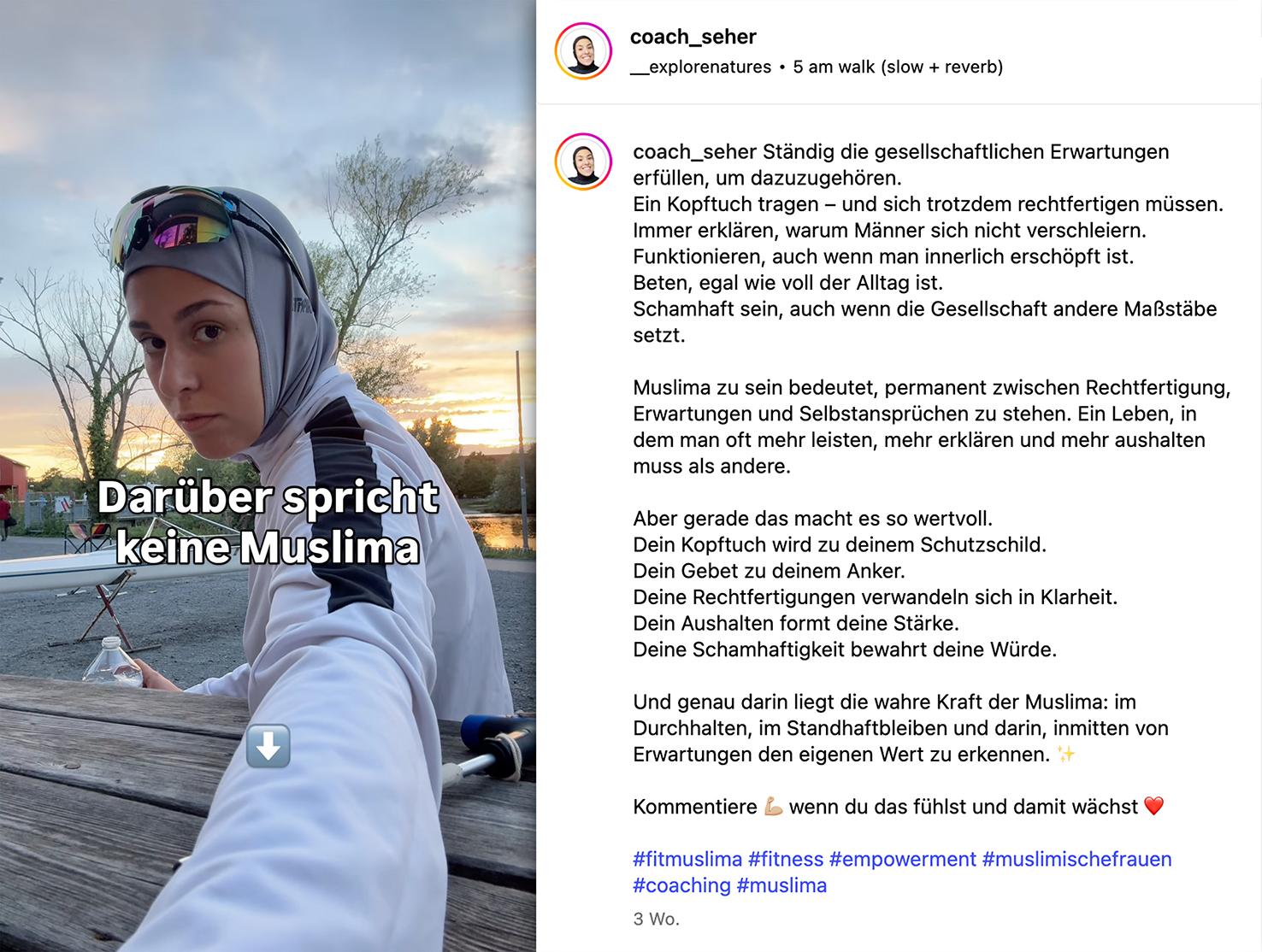

Was religiöse Influencerinnen und Influencer von klassischen Verkündenden unterscheidet, ist nicht nur das Medium, sondern auch die Methode. Sie nutzen visuelle Erzählformen, sprechen authentisch über ihren Alltag und verknüpfen persönliche Erfahrungen mit theologischen Aussagen. In Social Media bedeutet das : keine Kanzel, sondern Karussellpost. Keine Sonntagspredigt, sondern spontane Stories. Keine dogmatische Belehrung, sondern der Austausch auf Augenhöhe.

Der Glaube wird in diesen digitalen Räumen nicht einfach gelehrt, sondern gelebt – sichtbar, nahbar und alltagsbezogen. Dies spricht vor allem eine jüngere Generation an, die sich in traditionellen Formaten oft nicht mehr repräsentiert fühlt. Es entsteht eine Kommunikation des Glaubens, die von unten kommt : inspiriert durch persönliche Erfahrungen, aber anschlussfähig für viele.

Zwischen Relevanz und Identität

Die Kirchen stehen unter Druck, gesellschaftlich relevant zu bleiben und zugleich ihre Identität zu wahren. Dieses Identitäts-Relevanz-Dilemma, wie es der Theologe Jürgen Moltmann nennt, betrifft alle religiösen Institutionen : Je stärker sie versuchen, auf gesellschaftliche Fragen zu reagieren, desto mehr geraten sie in Gefahr, ihre traditionelle Glaubensbasis zu verwässern. Und umgekehrt : Wer sich an Dogmen und Riten festklammert, verliert rasch an gesellschaftlicher Anschlussfähigkeit. Religiöse Influencerinnen und Influencer bewegen sich genau in diesem Spannungsfeld. Sie wagen Neues, ohne das Alte zu verraten. Sie schaffen Relevanz, indem sie Fragen nach Rassismus, Geschlechterrollen, Zugehörigkeit und Lebenssinn ins Zentrum stellen – oft aus einer stark persönlichen Perspektive, aber immer verwoben mit ihrer religiösen Identität. So wird der digitale Raum zu einem Labor für das, was Kirche sein kann : dialogisch, inspirierend, inklusiv.

Authentizität als Schlüssel

Was alle untersuchten Profile verbindet, ist die persönliche Motivation : Die Betreiberinnen posten nicht im Auftrag einer Institution, sondern als gläubige Individuen mit einer inneren Mission. Religion ist für sie kein abstraktes Thema, sondern Teil ihrer gelebten Identität. Eine von ihnen formuliert es so : « Ich versuche oft, einen Bogen zu meiner Religion zu schlagen […], weil Religion ein Teil von mir ist, ein Teil, der nicht wegzudenken ist. » Eine andere sagt : « Ich möchte Perspektiven aufzeigen, die in der weiss dominierten Kirche überhaupt nicht vorhanden sind. […] Gerechtigkeit ist bei Gott wichtiger als Harmonie. »

Solche Aussagen zeigen : Religiöse Influencerinnen und Influencer wollen nicht nur informieren, sondern transformieren – im Sinne eines inklusiveren, gerechteren Glaubensverständnisses. Sie reagieren damit nicht nur auf gesellschaftliche Themen, sondern auf die Fragen ihrer Followerinnen und Follower, die sich oft nach Orientierung, Zugehörigkeit und Sichtbarkeit sehnen. Diese Rückmeldungen prägen auch die Inhalte : Wenn jemand berichtet, durch einen Post den Mut gefunden zu haben, Kippa oder Kopftuch zu tragen, wird der digitale Raum zum Ort spiritueller Ermächtigung.

Digitalität und Sakralität

Aus religionswissenschaftlicher Perspektive lässt sich das Phänomen religiöser Influencerinnen und Influencer als Ausdruck einer fortschreitenden Medialisierung von Religion verstehen. Religiöse Inhalte, spirituelle Erfahrungen und Glaubenspraxis verlagern sich zunehmend in den digitalen Raum. Plattformen wie Instagram bieten dabei neue Orte religiöser Kommunikation, in denen nicht nur Inhalte konsumiert, sondern auch geteilt, diskutiert und weiterentwickelt werden. Religiöse Influencerinnen und Influencer tragen damit zur Bildung virtueller Glaubensgemeinschaften bei, in denen Bedeutung gemeinsam konstruiert wird. Die Social Media fungieren somit als Schnittstellen für religiöse Interaktion : Das Smartphone wird zum alltäglichen Zugangspunkt zu spirituellem Content, der Instagram-Feed zu einem Raum religiöser Erzählung, und Kommentarbereiche können als Orte des Austauschs, der Ermutigung und gelegentlich sogar der theologischen Auseinandersetzung verstanden werden. Damit entstehen neue Formen religiöser Vergemeinschaftung jenseits traditioneller Institutionen – flüchtiger, aber oft niedrigschwelliger und dialogorientierter.

Solche Entwicklungen sind theologisch nicht unproblematisch. Fragen nach Autorität, Verbindlichkeit und Lehre werden neu verhandelt. Zugleich aber liegt darin eine Chance für Kirchen, ihre Rolle im digitalen Raum nicht zu verlieren, sondern bewusst mitzugestalten.

Kirche im digitalen Wandel

Was die Kirche aus dem Phänomen des religiösen Influencings lernen kann, zeigt sich vor allem in der Art und Weise, wie Inhalte kommuniziert werden : visuell, persönlich und mit einem klaren Bezug zum Alltag der Menschen. Statt theologischer Abhandlungen in abstrakter Sprache setzen religiöse Influencerinnen und Influencer auf erzählte Erfahrungen, die berühren und zum Nachdenken anregen. Melanie Schnider folgert in ihrer Arbeit : Für kirchliche Akteurinnen bedeutet das : Es braucht mehr Erzählungen als Erklärungen, mehr Lebensnähe als Lehrsatz. Der digitale Raum lebt vom Austausch, nicht vom Monolog. Wer heute Glaubenskommunikation betreibt, sollte nicht nur senden, sondern zuhören, reagieren, sich einlassen. Dabei hilft es, die eigene Geschichte transparent zu machen, mit Brüchen, Zweifeln und Entwicklung – denn genau das schafft Identifikation und Vertrauen. Die Vielfalt religiöser Stimmen in Social Media zeigt zudem, wie wichtig es ist, innerhalb der Kirche Diversität nicht nur zu tolerieren, sondern aktiv zu fördern. Die Kirche ist gut beraten, neue Wege der Kommunikation nicht als Gefahr, sondern als Chance zu begreifen – um Menschen dort zu begegnen, wo sie sind, und ihnen neue Zugänge zu Glauben und Gemeinschaft zu eröffnen. Nicht zuletzt liegt ein grosses Potenzial darin, Menschen durch digitale Inhalte zu stärken und zu ermutigen, ihren eigenen Glaubensweg zu gehen – nicht als Ersatz für kirchliche Begleitung, sondern als Erweiterung derselben. Wer Social Media nutzt, um nicht bloss präsent zu sein, sondern Beziehung zu ermöglichen, kann aus der digitalen Fläche wieder einen Ort machen, an dem Kirche erfahrbar wird : dialogisch, relevant und nah.

Natürlich bringt das digitale Wirken auch Herausforderungen mit sich : Autoritätsfragen, die Rolle von Laien, die Gefahr der Banalisierung religiöser Inhalte. Doch es ist auch eine Einladung : sich mit der eigenen Sprache, Form und Zielgruppe auseinanderzusetzen. Religiöses Influencing stellt Fragen, die sich auch die Kirche stellen sollte : Für wen sind wir da ? In welcher Sprache sprechen wir ? Was sind unsere heutigen Sinnangebote ?

Die Kirchen müssen nicht alle zu Influencerinnen werden. Aber sie sollten genau hinschauen, was in den digitalen Glaubensräumen geschieht. Denn dort wird längst das verhandelt, was Kirche heute relevant macht – oder eben nicht.

Fritz Reinhard, 06.10.2025

Kommentare