Theologie in Farbe : Das Geheimnis der Ikonen

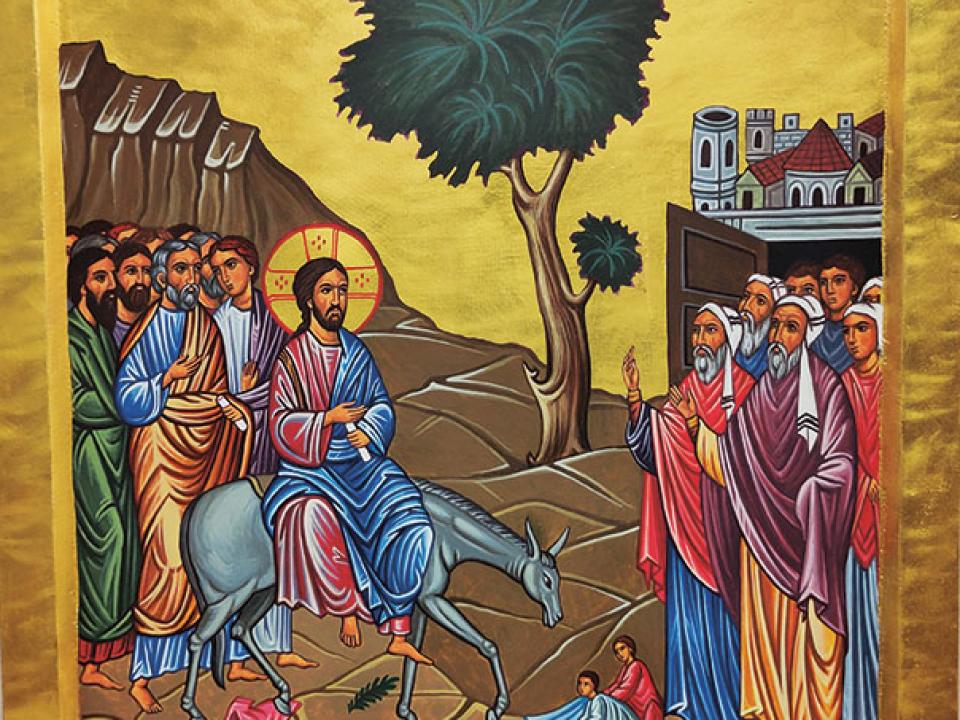

An der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen vom 20. September wird im katholischen Pfarreizentrum in Neuhausen eine Ikonenausstellung gezeigt. Initiant ist Josif Trajkov, Pastoralraumleiter des Pastoralraums Neuhausen-Hallau. Im Gespräch mit forumKirche erzählt er, wie es zur Ausstellung gekommen ist.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, im Rahmen der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen vom 20. September mit einer Ikonenausstellung mitzumachen ?

Wir vom Pastoralraum Neuhausen-Hallau haben immer etwas Kulturelles angeboten an der Museumsnacht. Da ich aus Mazedonien stamme und der katholischen Kirche des byzantinischen Ritus angehöre, bin ich mit der Liturgie und der spirituellen Welt der Ostkirche aufgewachsen, einer Tradition, in der Ikonen eine zentrale Rolle spielen. Die meisten Christen dort besitzen mindestens eine Ikone zu Hause, viele sogar mehrere. Ich selber sammle seit über 30 Jahren Ikonen, und schon lange hatte ich den Wunsch, diese Sammlung einmal öffentlich zu zeigen. Wenn einen etwas mit solcher Begeisterung erfüllt, dann wächst auch der Wunsch, es mit anderen zu teilen.

Woher stammen die Ikonen ?

Die Ikonen wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte von befreundeten Ikonografen aus Mazedonien gefertigt. Ich habe sie unterstützt, indem ich ihnen sowohl die Motive geliefert habe als auch Materialien wie Holz und Blattgold zur Verfügung gestellt habe. Ikonen werden traditionell auf Holz geschrieben und erinnern an das Kreuz Christi. Auf das Holz wird ein Leinenstoff mit Leim aufgeklebt. Darauf wird ein Kreidegrund in mehreren dünnen Schichten aufgetragen und glattgeschliffen, um eine ebene und stabile Malfläche zu schaffen. Die Farben bestehen traditionell aus Eitempera, einer Mischung aus Eigelb, Wasser und Farbpigmenten. Die Ikonen in meiner Ausstellung wurden allerdings mit modernen Acrylfarben geschaffen.

Sie sprechen davon, dass Ikonen nicht gemalt, sondern geschrieben werden. Weshalb geschrieben ?

Das griechische Wort graphein bedeutet sowohl schreiben wie malen. Jedoch werden Ikonen nach bestimmten Regeln gefertigt, einem Kanon, den Mönche in den Klöstern ausgearbeitet haben – wie eine Schrift. Wenn ich sie kenne, kann ich sie schreiben und lesen.

Was ist die Funktion von Ikonen ?

Ikonen sollen den Himmel darstellen. Die Eucharistiefeier der Ostkirche wird als « Göttliche Liturgie » bezeichnet, in ihrer bekanntesten Form nach Johannes Chrysostomos, einem bedeutenden Kirchenvater der frühen Kirche. Diese Liturgie, ja der gesamte Gottesdienst versteht sich als Teilhabe am himmlischen Geschehen. Der Kirchenraum selbst spiegelt diese geistliche Dimension wider : Die Ikonostase, eine reich mit Ikonen geschmückte Wand, trennt den Altarraum vom Gemeinderaum und öffnet zugleich den Blick auf das Mysterium des Himmels.

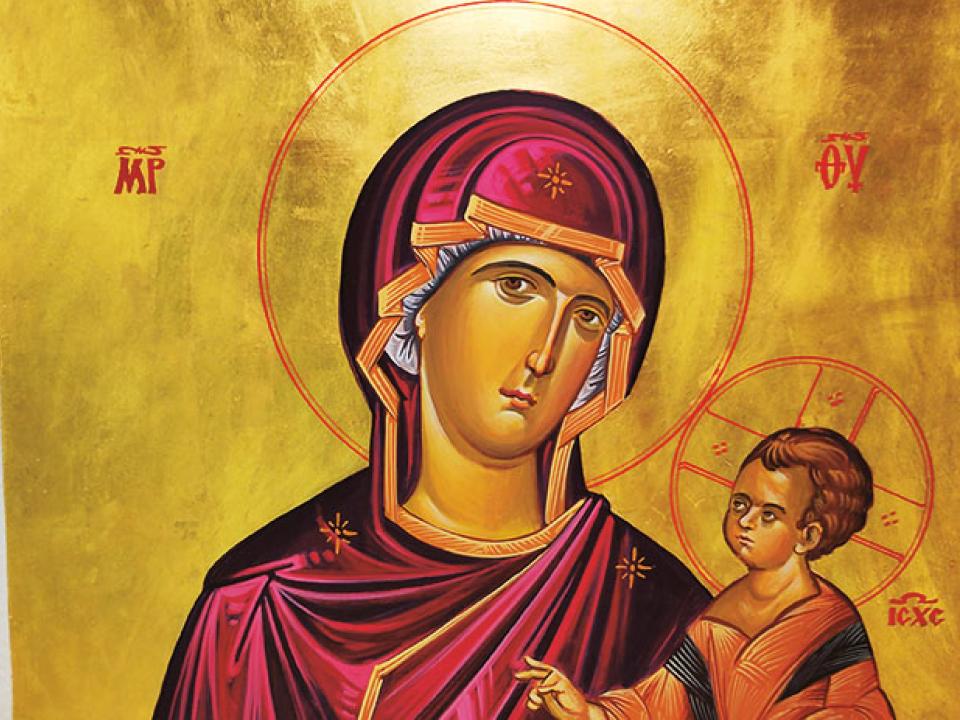

Ikonen sind wie Fenster zum Himmel. Sie verbinden uns mit dem Himmel, sind ein direkter Zugang zu Christus, zur Gottesmutter Maria oder anderen dargestellten Heiligen oder Engeln. Eine Ikone wird geküsst und es wird vor ihr gebetet, sie wird verehrt, aber nie angebetet.

Wie geht das zusammen mit der Aussage im Alten Testament : « Du sollst dir kein Kultbild machen, keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde ? » (5 Mo 5,8)

Der zweite Satz hiervon ist wichtig : Man soll sich keine Götzenbilder machen und diese anbeten. Darum geht es : sich selbst kein Bild von Gott zu machen. Und wir machen uns nicht selbst ein Bild von Gott, wenn wir Ikonen anfertigen. Wir dürfen Jesus darstellen, weil er sich in der Menschwerdung selbst gezeigt hat. Im Alten Testament bleibt Gott verborgen. Mose begegnet ihm mit verhülltem Gesicht, denn Gott ist transzendent und unvergleichlich mit allem Geschaffenen.

Mit der Menschwerdung Jesu aber hat sich das geändert : Der unsichtbare Gott hat in Christus ein menschliches Antlitz angenommen. Wie Paulus im Kolosserbrief schreibt (1,15), ist Christus « das Bild des unsichtbaren Gottes ». Und Jesus selbst sagt im Johannesevangelium (14,9) : « Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. » Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt : In der Ostkirche gab es einen Bilderstreit. Deshalb wurde 787 n. Chr. zu einem weiteren Konzil in Nizäa aufgerufen. Es ging um die Frage, ob man Ikonen schreiben darf und ob ihnen eine Form der Verehrung zukommen darf. Man einigte sich darauf, dass eine Ikone verehrt werden darf, aber nur Gott allein Anbetung gebührt. Bei der Verehrung geht es nicht um die Ikone an sich, sondern um die dargestellte Person und den Bezug zum Himmlischen. Für Gläubige der Ostkirche ist die Ikone im Moment der Betrachtung ein reales Fenster zum Himmel und eine Teilhabe an der göttlichen Wirklichkeit.

Was unterscheidet eine Ikone von einem Gemälde mit christlicher Symbolik ?

Ikone heisst Bild. Die Ikonografie beginnt mit dem menschlichen Gesicht Jesu. Grundlage aller Ikonen ist das Mandylion, das « nicht von Menschenhand gemalte Bild ». Der Überlieferung nach hat sich das Gesicht Jesu auf wunderbare Weise auf einem Tuch eingeprägt. Es gilt als Urikone, das erste Bild Christi, das sein wahres menschliches Aussehen zeigt. Deshalb ähneln sich alle Christusdarstellungen : lange Haare, Bart, ernstes und ruhiges Gesicht, Ausdruck göttlicher Gegenwart. Die älteste erhaltene Christusikone ist die Pantokratorikone aus dem 6. Jahrhundert. Sie befindet sich heute im Katharinenkloster auf dem Sinai. Ikonen sind mehr als Bilder, sie sind Theologie in Farbe. Sie folgen nicht der realistischen Malerei, sondern einem geistlichen Stil. Ihre Perspektive ist oft umgekehrt : Der Raum öffnet sich nicht nach hinten, sondern das Bild wendet sich dem Betrachtenden zu. So zeigt sich eine zentrale Aussage der Ikonentheologie : Nicht wir nähern uns dem Himmel, sondern Gott kommt auf uns zu. Der Künstler tritt in den Hintergrund, er ist Ikonenschreiber. So, wie die Heilige Schrift abgeschrieben worden ist, werden Ikonen immer abgeschrieben. Deshalb heisst es in der Ostkirche : Wie das Wort für das Ohr, so ist die Ikone für das Auge. Jeder Ikonenschreiber befolgt den Kanon, er übernimmt die Tradition. Es geht nicht darum, eigene Fantasie zu entwickeln, sondern eine Tradition weiterzuführen. Man arbeitet mit Vorlagen. Einzelne Motive sind im Laufe der Zeit dazugekommen. Es gibt etwas Spielraum in dieser Tradition, aber alles hat eine Bedeutung : die Farben, die Gesten, die Zahlen, die Buchstaben – selbst Verzierungen an einem Kleid oder Bänder haben eine bestimmte Symbolik.

Der bekannte russische Ikonenschreiber Andrei Rubljow hat im 15. Jahrhundert die alttestamentliche Szene der drei Engel, die Abraham besuchen (Genesis 18), als Grundlage für seine Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit genommen und sie in einer tief spirituellen Weise neu interpretiert. Das zeigt die geistliche Tiefe und Freiheit innerhalb der überlieferten Ikonentradition. Für Rubljow war es eine geistliche Eingebung.

Wie viele und was für Ikonen werden an der Ausstellung zu sehen sein ?

Es werden 20 Ikonen zu sehen sein. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die sogenannte Festtagsreihe. Dabei handelt es sich um Nachbildungen von Ikonen aus der Kirche Maria Peribleptos in Ohrid. Ohrid ist eine Stadt in Mazedonien mit knapp 40'000 Einwohnern. Schon früher war Ohrid ein religiöses und kulturelles Zentrum mit vielen Kirchen, Klöstern und Schulen. Die Stadt war sehr bedeutsam für die Ikonenmalerei. Es muss in der Renaissance Verbindungen gegeben haben zu den italienischen Malern, auch wenn die italienischen Meister kaum in Mazedonien gewesen sein dürften.

Welche Rolle spielen die Farben für Ikonen ?

Jede Farbe steht für einen symbolischen Bezug. Gold verweist immer auf das Himmlische, Blau steht für den Himmel und als Wasser ebenfalls für Erlösung.

In den Kleidern von Christus haben die Farben Blau und Rot noch eine andere Bedeutung, und zwar : Das rote Untergewand steht für Christi Göttlichkeit, das blaue Obergewand für seine Menschwerdung. Die Farbe Grün steht im Allgemeinen für Leben, Hoffnung, Erneuerung, den Heiligen Geist und geistliches Wachstum. Allerdings kann man eine Ikone in ihrer Bedeutung nicht ausschöpfen.

Was bedeutet Ihnen persönlich Ihre Ikonensammlung ?

Ich finde es spannend, die theologischen Bedeutungen der Ikonen zu entschlüsseln. Ich benutze sie oft für meine Predigten und erzähle davon. Die Ikonen sind Bilder, die unseren Blick auf das Wesentliche lenken. Ich liebe es, Ikonen zu betrachten, vor einer Ikone zu meditieren oder vor ihr zu beten. Ein geistliches Wort zu einer Ikone zu schreiben, ist für mich ebenso wichtig. Es begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Was mich sonst noch begeistert, ist das strahlende Gold des Hintergrunds und die bunten Farben der Ikonen. Wenn eine andere Pfarrei die Ikonen haben möchte, könnte ich sie zur Verfügung stellen.

Interview und Bilder : Béatrice Eigenmann, forumKirche, 25.08.2025

Museumsnacht

Sa, 20.9., 17.30 Uhr, Gottesdienst mit byzantinischen Gesängen, Kirche Heilig Kreuz in Neuhausen, danach Ikonenausstellung im Pfarrzentrum bis Mitternacht

Kommentare